自分と仲間を守るためハラスメントについて学ぼう

講演

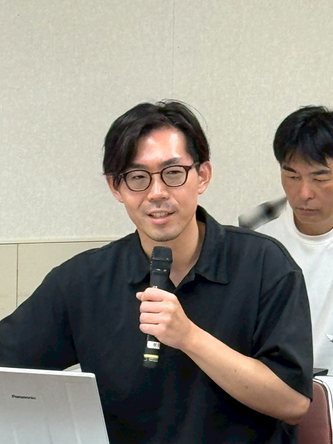

小貫書記次長

8月3日(日) 第21回労働安全衛生学習交流集会を開催し、7組織45名(うちzoom20名)が参加しました。

記念講演では埼玉医労連・小貫書記次長を講師にハラスメントについて学びました。

講演の概要

言われて嫌だと感じたこと=即パワハラではない。

①優越的な関係を背景とした言動か?

②業務上必要かつ相当な範囲を超えているか?

③就業関係が害されているか?

この3要素すべて満たすかどうかを客観的に判断する。命に関わる重大な問題行動への一定程度の強い注意は該当しない。

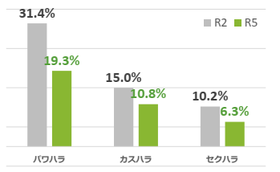

一番多いのはパワハラ

パワハラの相談先として組合の出番

◆ハラスメントかな?と思ったら

①記録する(いつどこで誰から何を言われた、された)

②相談する(1人で抱え込まないことが重要、相談する中で考えが整理される)

◆同僚が被害を受けてるのを見たら(傍観者にならない)

①声をかける(心配してると伝える)、

②話を聞く(否定しない)、

③相談先を伝える(労働組合の出番)

◆組合としてヒアリングするポイント ※ハラスメントかどうかを判断する場所ではない

・いつどこで誰からどうされたのか、今どういう感情で、仕事に行けているのかどうか、を聞く。

・聞いた内容を書き出し要求書を出す それが事実だったか事実確認させて回答させる

→事実なら謝罪や指導させることを求める、と2段階で。

グループ討論

講演の中で、具体的な事例をもとに「これはパワハラに該当するか?」とグループで話し合い、意見を出しあいました。

講演後にはグループで感想交流を行い、「何がハラスメントに該当するかわかりやすかった」「裏付けとしての知識を持った上で客観的にヒアリングし、組合として要求していけるといい」と感想が出されました。